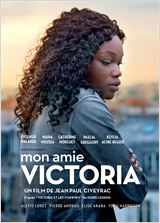

Mon amie Victoria

Mon amie Victoria

(2014) Jean-Paul Civeyrac. (1 h 35) France

Scénario :

Jean-Paul Civeyrac, d’après la nouvelle de Doris Lessing « Victoria et les Staveney , avec Avec Guslagie Malanda , Nadia Moussa , Catherine Mouchet, Pascal Greggory ….

Synopsis :

Victoria, fillette noire de milieu modeste, n’a jamais oublié la nuit passée dans une famille bourgeoise, à Paris, chez le petit Thomas.

Des années plus tard, elle croise de nouveau celui-ci. De leur brève aventure nait Marie. Mais Victoria attend sept ans avant de révéler l’existence de l’enfant à Thomas et à sa famille.

Sous le charme de la petite fille, ils lui proposent alors de l’accueillir régulièrement.

Jean-Paul Civeyrac raconte sa propre vie, on découvre des échos biographiques avec l’histoire de Victoria. Né en 1964 à Firminy, près de Saint-Etienne, père ouvrier, mère au foyer, maîtrise de philosophie, Fémis (promotion 1991). «Mes parents ont tout fait pour que je fasse des études, dit-il Comme Victoria avec sa fille, ils ont pris ce risque, sachant confusément que, plus tard, on finirait par ne plus avoir le même langage, les mêmes codes culturels. »Le livre de Doris Lessing permettait à Jean-Paul Civeyrac de réaliser une radiographie de la société française. « Il n’est pas difficile de lire dans l’histoire de Victoria tout ce qui peut m’indigner lorsque j’observe le monde, précise Jean-Paul Civeyrac

Critiques

Péripétie. Instillant à sa mise en scène d’élégants jeux d’échelles et d’actualisations qui décrivent ce qui se transmet, de génération en génération, d’insidieux mécanismes et représentations, le cinéaste délègue son rôle de conteur à une figure de narratrice embarquée, la sœur adoptive aux velléités d’écrivain de l’héroïne. Ainsi sa Victoria s’impose à double titre comme une héroïne de roman, quoiqu’elle ne fasse rien pour l’être, et ne veuille rien savoir de la fable sans pathos que les soubresauts de sa vie nourrissent de chaque nouvelle péripétie. Au gré du portrait chuchoté de ce merveilleux personnage – aux pas flottants duquel le film nous arrime sans jamais percer tout à fait sa réserve ni l’altière opacité de ses choix – se formulent tous les paradoxes du processus d’intégration. Cette manière d’accueillir si pleine d’une bienveillance cruelle, où celui qui est accueilli ne l’est au fond que parce que l’on veut bien l’assimiler et le reconnaître, pour différent qu’il soit, comme l’un des siens. (Julien Gester Libé)

Etrangère dans son propre pays, victime de sa couleur de peau, Victoria traverse ainsi le film comme une présence invisible, apparaissant tel un spectre dans des scènes de somnambulisme à la lisière du fantastique. Elle rejoint au fond la longue liste des damnés qui peuplent la filmographie de Civeyrac, dont la sensibilité pour le romantisme et les marges se fait ici plus politique. Mais une politique sans discours, qui s’exprime à travers l’empathie bouleversante que manifeste le cinéaste pour son héroïne, et à l’inverse sa cruauté féroce à l’égard des personnages de bourgeois, dont il moque autant les réflexes racistes que la charité calculée, sans doute plus coupable. Une politique du regard, en somme. (Inrock)

Mon amie Victoria s’affaire à des problématiques de classes et de couleur de peau, mais de manière assez surprenante. Les enjeux attendus (les clichés redoutés ?) sont en effet déjoués avec ce qu’il convient d’appeler une très grande élégance. Un tact raffiné qui est d’abord celui de la langue de la romancière britannique, à la fois bienveillante et intransigeante. Concernant la mise en image de ce regard pas si distancié, Civeyrac s’en sort d’ailleurs bien mieux qu’Anne Fontaine dans Perfect Mothers. La dimension sociale de ce récit de prédestination aurait pu être écrasante, mais elle est au contraire toujours mise en retrait par rapport à son aspect purement sentimental. Il y a en effet quelque chose de très romanesque dans cette histoire de transferts amoureux, de presque mélodramatique. Civeyrac l’assume à coups de violons (parfois un peu envahissants) mais surtout en articulant le récit de victoria moins sur les nœuds sociaux (l’opposition noir/blanc, pauvre/riche, femme/homme), que sur un suspens amoureux, d’autant plus mystérieux qu’il semble échapper à toute stratégie de la part de l’héroïne. Face à une belle-famille blanche, où les comédiens sont dans une efficace démonstration (Catherine Mouchet, Pascal Greggory), Guslagie Malanda/Victoria est souriante mais introvertie. Impénétrable. (filmdeculte)

L’interview

Qu’est-ce qui vous a convaincu d’adapter Victoria et les Staveney, court roman publié par Doris Lessing avant son prix Nobel?

Philippe Martin, mon producteur, m’a conseillé de le lire. J’ai été sous le charme de sa dimension virtuose, romanesque, flottante. À la moitié du récit, le lecteur ne sait toujours pas vraiment où il va mais deux thèmes s’y articulent : celui de l’étranger dans son propre pays et celui des rapports de classe. Chez Doris Lessing, les choses sont subtiles, complexes mais pas soulignées. Libre au lecteur de déduire par lui-même. J’aime cette délicatesse. En tant que spectateur, je veux me sentir libre devant une œuvre, je supporte mal qu’on me tire la manche.

Le fait que Victoria soit noire est une composante essentielle et pourtant, on se dit que le récit fonctionnerait aussi si elle était blanche.

On fait parfois des films sur les Noirs parce qu’ils sont noirs et je ne voulais pas approcher Victoria de cette façon. Il ne faut pas oublier que Doris Lessing est restée longtemps marxiste. Les classes sont les classes, la couleur est secondaire. Cela dit, le fait qu’elle soit noire ne saurait être anodin, ni à Londres quand Lessing écrivait [2003], ni à Paris aujourd’hui.

Victoria se distingue surtout par une solitude, une indépendance, une certaine mélancolie…

Oui, il y a plusieurs strates dans le personnage. Perçue comme étrangère dans son propre pays, elle est maintenue dans un flou. On lui rappelle sans cesse que sa position n’est pas naturelle. Il y a aussi son origine modeste, elle se refuse l’ambition qu’elle permet à son enfant. D’une manière générale, Victoria incarne nos existences flottantes à tous, l’incertitude face à ce que l’on décide et qui advient. Cela m’intéressait vivement d’aborder le romanesque avec ce personnage tout en creux, très intériorisé, timide. Dessiner son étrangeté et respecter son opacité, tout en ayant recours aux voix off et à une multitude de détails, était un pari.

Vous multipliez les clins d’œil au mélodrame, pourquoi?

Pour que le mode de récit s’apparente à une ballade musicale. J’ai beaucoup pensé à ces mélos de Vincente Minnelli ou de Douglas Sirk que j’adore et qui, dans les années 1940, avaient le pouvoir d’enchanter le drame ou la tragédie. D’où le choix du format Scope et celui des musiques présentes dans les trois quarts du film.

Comment avez-vous abordé l’incarnation des bourgeois français, les Staveney?

En essayant de les aimer un peu, en évitant toute caricature. Ils n’ont pas de réactions rédhibitoires face à une situation qui les dépasse. C’est plutôt le film dans son ensemble qui nous laisse penser que leurs sourires sonnent un peu faux, relèvent peut-être d’un racisme soft. Comme le disait Godard récemment : « Aujourd’hui, les salauds sont sincères. »