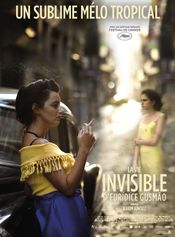

de Karim Aïnouz ( 2h20 min) Brésil – Allemagne 2019

Avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier

Fiche technique :

Réalisation : Karim Aïnouz

Scénario : Karim Aïnouz et Inés Bortagaray, d’après le roman A Vida Invisível de Eurídice Gusmão de Martha Batalha

Direction artistique : Rodrigo Martirena

Costumes : Marina Franco

Photographie : Hélène Louvart

Musique : Benedikt Schiefer

Synopsis :

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

Réalisateur :

Après des études d’architecture à Brasilia, Karim Aïnouz suit la formation en théorie du cinéma de l’Université de New York, puis celle de critique avec le programme du Whitney Museum. A partir des années 90, il réalise courts métrages et documentaires sélectionnés dans de multiples Festivals internationaux. Parallèlement il travaille comme assistant réalisateur (Poison de Todd Haynes, 1991) et scénariste (Avril brisé, 2002). En 2002, il signe son premier long métrage : Madame Sata qui explore la figure mythique de Joao Francisco dos Santos, un bandit noir et homosexuel du début du XXe siècle à Rio.

Filmographie :

| 2022 | Firebrand | ||

| 2021 | Marin des montagnes | ||

| 2019 | La Vie invisible d’Eurídice Gusmão | ||

| 2017 | THF : Central Airport | ||

| 2014 | La Plage du désir | ||

| 2014 | Short Plays | ||

| 2013 | Venice 70: Future Reloaded | ||

| 2011 | La Falaise argentée | ||

| 2009 | Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo | ||

| 2006 | Le Ciel de Suely | ||

| 2001 | Madame Satã |

L’interview :

Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire un film situé dans les années 1950 ?

Karim Aïnouz : En 2015, ma mère est décédée. C’était une mère célibataire, et je me suis rendu compte que très peu de gens savaient ce à quoi notre vie avait ressemblé. Elle n’a pas été très dure, mais elle a tout de même dû m’élever et trouver de l’argent pour nous faire vivre. Je voulais parler de cette génération de femmes qui ont à présent 80 et 90 ans et qui sont sur le point de disparaître. Commment c’était, de vivre à une époque où on ne pouvait pas divorcer, où la révolution sexuelle n’avait pas encore eu lieu, où la pilule contraceptive n’existait pas ? Je pense qu’au Brésil, l’après-guerre a été une période où toutes les valeurs entourant la notion de famille étaient très conservatrices.

Bien que le film se passe dans les années 1950, vos choix musicaux sont souvent plus modernes. Quelle était l’idée derrière cela ?Le film ne regarde pas le passé avec révérence. Ce n’est pas un film nostalgique. Il ne s’agissait pas que de construire un univers fidèle à l’époque, il s’agissait de construire un univers qui serve l’histoire. J’ai travaillé avec un compositeur et il a pris des instruments qui était vraiment vieux. J’ai dit : « Écoute, la musique électronique a été inventée par les années 1950, donc pourquoi ne pouvons-nous pas avoir un synthétiseur ici ? ». Il y a de la musique très moderne qui remonte aux années 1950, mais dont nous pensons qu’elle vient des années 1970. L’idée était de faire un film sur le passé qui intéresse un public qui ne soit pas trop vieux, et une des manières de faire cela était de passer par la musique.

Les scènes de sexe qu’on voit à l’écran sont brutales. Étaient-elles aussi brutales dans le roman ? Les scènes de sexe sont brutales dans le livre, mais j’ai aussi interrogé des femmes qui ont grandi dans les années 1950 et me suis permis de leur demander comment ça a été pour elles la première fois qu’elles ont vu un pénis, ou la première fois qu’elles ont eu une expérience sexuelle, ou vu un homme nu. Bien sûr, les réponses étaient différentes selon les personnes, mais une certaine violence prévalait très largement.

Comment avez-vous casté les actrices principales ? Je commence par demander que les gens m’envoient des vidéos d’eux épluchant des patates pendant trois minutes. Je me souviens des premiers essais face à la caméra de Marilyn Monroe dans les années 1950 : soit on l’a, soit on ne l’a pas. Je pense que 90 % de notre métier consiste à reconnaître cela. Julia Stockler venait de finir son école de cinéma et on me l’a recommandée. J’ai ensuite trouvé Carol Duarte, déjà dotée d’une expérience solide sur les planches.

Critiques :

..] une splendeur plastique, car le film est incroyablement beau, sa lumière (signée de la grande Hélène Louvart), ses couleurs, ses cadres et textures, et toujours à la limite de la faute de goût que le mélo exige, dans la crudité des humeurs et l’excès coloré. Libération

Si cette histoire de sœurs émeut tant, c’est parce que les sentiments les plus vifs suscités par le film émanent plutôt de la dépendance invisible, quasi inconsciente et à contretemps, qui relie ces deux destins. Cahiers du cinéma

Toute leur vie, deux soeurs n’abandonneront pas l’espoir de se retrouver et de vivre leur rêve. Elles ne sont pas filmées comme des martyres mais comme des puissances menottées. Dans le Brésil conservateur de Bolsonaro, ce mélodrame féministe, aussi virulent dans sa dénonciation du patriarcat que porteur d’espoir dans la forte résilience de ces deux sœurs, ne pouvait pas mieux tomber. Les Inrock

Il y a de belles choses dans l’histoire de ces deux soeurs (…). Mais le poids du machisme, du patriarcat (…) va sans cesse contrarier leur vie et les séparer. Mais aussi, malheureusement, charger la barque du mélo jusqu’au trop plein. Ouest France

La photographie magnifique d’Hélène Louvart saisit cette quête comme autant de percées dans une ville aux teintes fauves, toute de reflets enivrants, où le désir de vivre semble rejaillir partout sur les murs. C’est au coeur de cette dimension plastique que Karim Aïnouz installe leur relation imaginaire, cet amour frustré, sculpté dans la glaise du souvenir, où chacune finit par percevoir en l’absente ce qu’elle aurait pu devenir. Le Monde